|

|

|

|

|

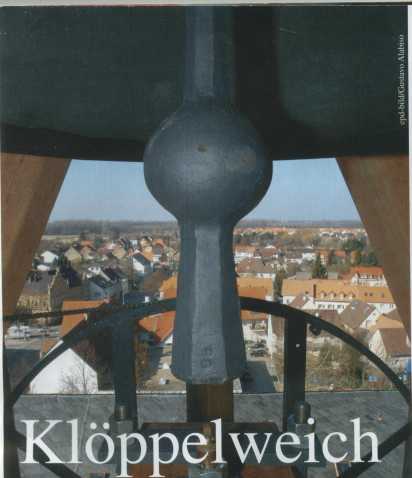

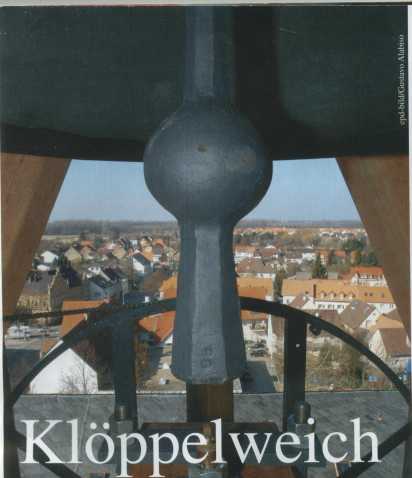

Der Glockenklöppel: Die stählerne Zunge der Glocke

|

|

|

|

In der Glocke ist ein sogenannter Klöppel aufgehangen, der den Ton der Glocke macht. Ohne ihn wäre die Glocken ohne Ton und nutzlos.

Befestigt ist er in der Haubenmitte innen an einer U-förmigen Halterung, genannt Klöppelgabel, durch die ein Bolzen - der Klöppelbolzen - durchgeschoben und festgeschraubt ist. An diesem Bolzen hängt der

Klöppel verschraubt an einer Lederlage, die mit einer Metallasche umschlossen ist. Die Halterung ist dann mit einer Mittelschraube in der Glockenkrone oder oberhalb des Joches verschraubt.

Der Klöppel ist Präzisionsarbeit aus bestem Edelbaustahl,

die früher nur wenige Schmiedemeister beherschten.

Heute gibt es nur noch einen Schmiedemeister in ganz

Deutschland, der zuverlässig arbeitet.

Es ist Herr Wensauer in Anzenkirchen.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

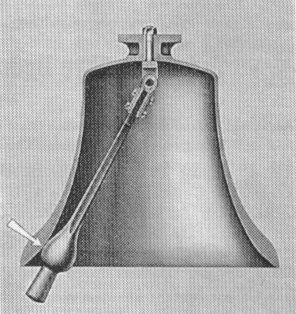

Klöppelgabel

|

|

|

|

Leder mit Stahllasche

|

|

|

Blattschrauben

|

|

|

|

Klöppelblatt

|

|

|

|

Klöppelschaft

|

|

|

|

Klöppelballen

|

|

|

|

Schwungzapfen

|

|

|

|

|

|

Im Vergleich zur Glocke ist der Klöppel ein recht kleiner Kerl. Durchschnittlich hat er ca. 4-5 Prozent vom Gewicht einer Glocke. Dennoch kann er so schwer sein, wie eine ausgewachsene Milkuh oder ein kleines Auto.

Das sind aber dann Klöppel für besondere Glocken in schweren Domgeläuten. Die kleineren Klöppel für Kapellenglocken auf dem Dorf bringen mal so ca. 5 -10 Kg auf die Waage, bei etwas größeren Geläuten auch schon mal

30 kg.

|

|

|

|

|

|

|

|

Das wichtigste bei der Herstellung eines Klöppels ist die Wahl des Materiales, aus dem er gefertigt wird. Er muß beim Anschlag auf die Glocke weich sein, damit er die feine Glockenwandung nicht beschädigt.

Darum werden Klöppel aus Edelbaustahl gefertigt mit einer HB ( Härte Brinell ) von ca 120. Leider bringt dieser aber eine Eigenschaft mit sich, daß diese Härte im Laufe des Klöppellebens durch die Schlagwirkung beim

Läuten zunimmt. Obwohl eine Glocke einen Klöppel erst in 100 Jahren verschleißt, so empfiehlt es sich, diese Eisenhauer alle 50 Jahre bereits auszutauschen, sofern sich erhöhte Abnutzungserscheinungen am Schlagring

bemerkbar machen, die nicht auf eine defekte Klöppelaufhängung zurückzuführen sind.

|

|

|

|

|

|

|

|

Hier deutlich erkennbar die Klöppelaufhängung und das Anschlagen als fliegender Klöppel in einer leider gestrichenen Stahlglocke.

|

|

|

Ebenfalls erkennbar sind dicke Schleifspuren

am Schlagring, die dadurch zustande kommen, daß eben die Klöppelaufhängung dem Klöppel zuviel seitliches Spiel gibt. Wäre dieses eine Bronzeglocke, so bestände akute Sprunggefahr

|

|

|

|

|

Glockenklöppel für Stahlglocken haben noch zusätzlich am Klöppelballen sogenannte Bronceanschlagbacken. Diese nutzen sich im Laufe der Zeit ab und müssen regelmäßig rundgeschliffen

und bei Bedarf erneuert werden.

Bei plattgeschlagenen Anschlagbacken wirkt ein Nachschleifen wahre Wunder und die Glocken klingen wieder schön klar und voll.

|

|

|

|

Es ist nicht egal, wo ein Klöppel zum Gottesdienst schlägt. Hängt die Glocke in einer Region mit niedrigen Temperaturen, wie beispielsweise Nord- oder Osteuropa, werden spezielle Stähle eingesetzt. Allerdings sind

hier dann auch die Bronzemischungen für die Glocken mit weniger Zinnanteil versetzt.

Die Herstellung einen Klöppels ist immer eine Heiße Sache, sowie die Herstellung einer Glocke. Nicht nur, weil dazu eine Anfangstemperatur von 1100 Grad nötig ist und vier Arbeitsdurchgänge zum Formen erforderlich

sind, sondern auch, weil mit allerhöchster Präzision geschmiedet werden muß, damit der Klöppel in der Glocke später auch richtig schwingt. Nach dem Schmieden können die Klöppel zum Formen mechanisch nicht mehr

nachgearbeitet werden. Die vom Glockentechniker ermittelten und vorgegebenen Massen von Schwung, Ballen, Schaft und Blatt müssen exakt eingehalten werden.

Nach dem Schmieden wird der Klöppel nochmal geglüht ( angelassen sagt der Schmied ), gerichtet und sandgestrahlt, bevor er die Endkontrolle passiert. Je nach Größe dauert die Herstellung bis zu 4 Stunden.

|

|

|

|

|

|

|

|

Klöppelarten: Anfangs gab es den Keulenballen, danach den Kugelballen. Heute läuten viele Glocken mit dem Elipsoidballen, eine Entwicklung von Theo Fehn, einem Sachverständigem in den 60er und 70er Jahren.

Alte

Glocken - Gußjahr vor 1900 sollten aber nach wie vor mit Kugelballen angeschlagen werden,

da hier das Material für den Elipsoidballen zu weich ist. Ein Grund mit, warum historische Glocken andauernd springen und

kaputte Schlagringe haben, neben einer falschen Läutetechnik. Aber auch neue Glocken können mit einem Elipsoid schneller kaputt gehen. Bevor ich weiter erkläre, vorerst ein paar grundsätzliche Kenntnisse, wie

ein Klöppel zu dimensionieren ist:

Um einen Klöppel zum Anschlag an eine Glocke zu bringen, muß er ein genau abgestimmtes Gewicht haben. Um das richtig zu treffen, braucht es viel Erfahrung, gegründet auf

Wissen um die Physik und auch ein kleines bißchen Glück. Von daher bekommt nicht selten ein gefertigter Klöppelrohling nach einem Probeläuten nochmal einen Feinschliff. Jedoch lassen sich damit grobe Gewichtsfehler

nicht korigieren.

Ist das Gewicht zu wenig, bleibt er in der Mitte stehen, wenn die Glocke schwingt. Ist es zuviel,

so fällt er beim Schwingen der Glocke nach unten ( Fallklöppel ) und bleibt auf dem

Schlagring liegen. Wenn man Glück hat, springt er nach dem Anschlag wieder hoch - federt also ab - und verbleibt in dieser Position, da die Glocke sich wieder in die Rückwärtsschwingung begeben hat. Er fällt also

sozusagen mit gleicher Geschwindigkeit wie die Glocke nach unten zurück und kann daher den Glockenrand nicht noch einmal berühren. Ein Fallklöppel schlägt eine Glocke mit reduzierter Lautstärke an, da sich nur die

potentielle Energie der Klöppelmasse sozusagen am Schlagring entläd. Ein Fallklöppel findet als Läuteklöppel auch seinen Einsatz in Gebieten, wo mit verminderter Lautstärke geläutet werden soll.

In seiner

abfedernden Eigenschaft, wie gerade beschrieben, ist er dann richtig dimensioniert.

Die Lautstärke ist bei einem sogenannten fliegendem Klöppel wesentlich höher, da dieser die Glocke im Wendepunkt am oberen

Schlagring anschlägt. Es kommt zu dem Eigengewicht des Klöppels , der potenteillen Energie, noch die kinetische Schwungenergie hinzu, mit der dann der Klöppel

anschlägt, die als Multiplikator zur potentiellen

Energie wirkt.

Das sind Fachbergriife der Physik, Grundlagen Mechanik, die jeder Schüler heute lernt

Mit Fallklöppel wurden früher viele, kleine Kapellenglocken zum klingen gebracht. Sie besaßen einen

Keulenklöppel, der an einer einfachen Lasche in der Glocke aufgehangen war. Man hatte Angst,

ein fliegender Klöppel würde die dünne Glockenwand zerstören. Zudem waren Fallklöppel auch billiger und man war froh,

überhaubt ein Glöcklein zu haben und wollte auch gerne leise läuten, um niemanden zu belästigen. Desweiteren sind Kapellenglocken in der Regel schwer zugänglich aufgehangen.

Ein fliegender Klöppel ist

wartungsintensiver als ein Fallklöppel und es hatte somit auch praktische Gründe. Wenn dann heutzutage eine solche Glocke elektrifiziert werden soll und man den alten Klöppel aus kostengründen nicht erneuert, so

erleidet man ein klägliches Gebimmel, da die Maschinen alle

auf fliegenden Klöppel getrimmt sind. Zudem verändern sich am Joch die Massenverhältnisse durch die angebaute Läutetechnik und das wirkt sich

dann unmittelbar auf die Glocke aus.

|

|

|

|

Als dieser leichtsinnige Unfug aber nicht funktionierte, bat man mich um Hilfe.

Heute schlägt sie mit meiner Kapellenglockenläutemaschine OREMUS und neuem Klöppel wie ein Uhrwerk,

sanft und einfühlsam.

|

|

|

|

Damit ein Klöppel funktioniert, muß er gewichtsmäßig auf die Glocke und das dazugehörige Joch abgestimmt sein. Egal ob man einen Fallklöppel oder einen fliegenden haben will.

Das bedeutet, daß man, mathematisch

betrachtet, das Gewicht des Glockenklöppels als eine Differenzialfunktion zum Glockengewicht betrachten kann, die in der Maximumstelle ein Optimum hat.

Ein enger Spielraum im Bezug auf Gewicht und Funktion des

Klöppels steht dabei zur Verfügung.

Somit ist er mit seinem Gewicht als Konstante anzusehen, bezüglich des gewünschten Ergebnisses eines Anschlages. Was aber variabel gestaltet werden kann, ist die Größe der

Anschlagfläche, bedingt durch die Form des Klöppelballens. Diese ist beim Elipsoidballen geringer als beim Rundballen, da die Fläche vergleichbar mit einer Eierspitze ist. Somit weißt sie nur einen Bruchteil des

Radiuses eines vergleichbaren Rundballens auf. Damit die Glocke gut klingt, schlägt der Klöppel mit einer definierten Kraft an, die durch sein Gewicht festgelegt ist.

Metalle haben die grundlegende Eigenschaft,

daß durch ständige Einwirkung einer Kraft auf eine Fläche sich im inneren das Gefüge verdichtet und somit, als Antwort auf das ständige Verkloppen, die Oberfläche härter wird.

Das passiert sowohl mit dem Klöppel, als auch mit der Glockenwandung.

Dabei gibt es einen Effekt den man in der Chemie so beschreibt, daß die stärkere Säure die schwächere aus ihren Salzen treibt. Das bedeutet physikalisch, es verliert das Metall den schlagenden Kampf, was weicher und biegsamer ist, da es der Verhärtung nicht so schnell nachkommen kann, wie sein von Natur aus, mit einer höheren Härte ausgestatteten Konkurenten.

Das ist normalerweise der Klöppel in einer Glocke, der als einfache Schmiedeisenausführung weicher ist, als die Metallegierung des Glockenmantels. Es kann aber passieren, daß sich dieser Effekt umdreht, wenn der Anschlagpunkt des Klöppels ungewöhnlich schnell eine höhere Härte bekommen hat, als geplant und dann sich an der Glockenwandung sich zu schaffen macht:.

Das

passiert, wenn ein definierter Druck sich nicht auf eine große Fläche verteilen kann.

Gemeint ist in diesem Falle, die geringere Anschlagfläche, die beim Elipsoid im Vergleich zur Kugel zur Verfügung steht.

Somit ist im Moment des Anschlages beim Elipsoid der Druck pro Quadratmilimeter

am Klöppelanschlagpunkt wesentlich höher, als bei einer Kugel, wo die Fläche als Radius geometrisch gestaltet ist und nicht wie eine in ihrem Radius reduzierten Eierspitze, die eine Elipsoiden zugeschrieben wird.

Somit wird ein Elipsoidklöppel schneller hart und beschädigt eine Glockenwandung eher,

wenn man nicht den Klöppel rechtzeitig wechselt. Wenn sie an der Glockenanschlagstelle Druckstellen erkennen,

die sich als leichte Vertiefung erweisen, ist es allerhöchste Zeit, Kollege Klöppel zu entsorgen.

Klanglich sind die Elipsoiden den Kugeln etwas im Vorteil, da die Adhäsionskräfte, die beim Anschlag

auftreten und den Klöppel beim Anschlag an der Glockenwandung kleben lassen, eben wegen der kleineren Fläche geringer sind. Damit ist die Zeit, in der der Klöppel die Glockenwand berührt, auch kleiner und der Klang

kann sich besser entfalten. Aber das ist auch wiederum nur etwas für geübte Ohren. Setzt man die klangliche Perfektion eines Elipsoiden gleich 100%, so gelangen die Kugeln hier auf gute 95%.

Die alten Keulen

liegen bei ca. 80%, wegen ihrer geringeren Lautstärke als Fallklöppel.

Fazit:

Die richtige Wahl des Klöppels ist also entscheidend für die Haltbarkeit einer Glocke. Sie hängt also ab,

wie schnell ein Klöppel aushärtet. Eine Einzelglocke, die zu einem aktuellen Anlaß jährlich vielleicht 10 mal geläutet wird, kann mit einem Elipsoidklöppel klanglich voll überzeugen und auch mit dem

Klöppel

100 Jahre alt werden, bevor ein neuer eingesetzt werden muß.

Für einen täglichen Einsatz aber und wohlmöglich im Verbund mit anderen Glocken, wo die Feinheiten eines Elipsoidanschlages wegen dem Frequenzgewirr

eh nicht zu hören sind, ist es wenig sinnvoll einen Elipsoidklöppel einzusetzen, es sei denn, er wechselt diese alle 10 Jahre spätestens aus.

Um auf der sicheren Seite zu sein, ist der Kugelklöppel immer eine gute Wahl.

Worauf sie besonders achten müssen:

STATTEN SIE NIEMALS EINE HISTORISCHE GLOCKE MIT GUßJAHR VOR 1900 MIT EINEM ELIPSOID

AUS, DA DIE HÄRTEN DER GLOCKEN STARK VARIIEREN UND DIESE VON EINEM SOLCHEN KLÖPPEL BINNEN 20 JAHREN BEI TÄGLICHEM BETRIEB RUINIERT SIND.

TIPP:

Wer aber trotz allem nicht auf die 100% Klang verzichten

will, der ist mit einem Kugelklöppel und darin eingelassenen Anschlagbacken aus Rotguß RG7 gut bedient, die dann als Elipsoid spitz geschliffen werden. Das Material ist noch weicher als Klöppeleisen und schlägt sich

im laufe der Zeit an den Anschlagstellen platt. Diese Verhärtung wird dann einfach bei der Glockenwartung mit einer Schleifhexe abgefeilt, neu zugespitzt und es steht wieder weiches Material zur Verfügung.

Solche Klöppel schlagen die alten Glocken im Kölner Dom an.

Übrigens werden bollernde Stahlglocken zu wahren Klangwundern nach einer solchen Behandlung,

wie oben schon einmal

erwähnt.

|

|

|

|

|

|

Glockenklöppel mit Elipsoidballen mit Gabeln und Mittelschrauben in verschiedenen Größen.

|

|

|

|

|

Wenn denn im ganzen Jahr und besonders zur Weihnachtszeit, Silvester und Ostern, die Glocken süßer nie klingen, so gebührt nicht nur den Glockengießern, Glockentechnikern oder den Schmiedemeistern,

sondern auch dem stählernden Klöppel selbst ein Dankeschön.

|

|

|

|

Die Klöppelaufhängung in der Glocke

|

|

|

|

Bei Stahlglocken ist die Mutter der Mittelschraube meist in der Krone versenkt. Aber auch bei Bronzeglocken findet man dieses vor. Besser ist es, die Mittelschraube so lang zu machen, daß man diese durch eine Bohrung

im Joch durchschiebt und oberhalb des Joches dann mit der Mutter festschraubt. Das vereinfacht Reparaturarbeiten an der Aufhängung, ohne die Glocke abnehmen und das Joch abschrauben zu müssen. Manche Gießereien

schweißen heutzutage die Klöppelgabel fest ein. Dadurch wird das erneuern des Bolzens, an dem der Klöppel hängt, nahezu unmöglich gemacht. Bei einer späteren Reparatur ist man dann gezwungen, unter die eigentliche

Klöppelaufhängung eine neue unterzubauen, womit dann auch ein neuer kürzerer Klöppel benötigt wird. Begründet wird das Einschweißen mit einer noch besseren Klangentfaltung, da die Krone kein Loch hat. Da aber die

Krone mit Oberplatte zu 90 Prozent nur haltende Funktion hat, ist diese Aussage nicht nachvollziehbar, wohl aber im Bezug auf eine Arbeitsersparniss u.a. beim Herstellen der Lehmform. Achten sie darum beim Kauf von

einer neuen Glocke, daß die Klöppelaufhängung, zur Vermeidung von hohen späteren Reparaturkosten, nicht eingeschweißt, sondern herausnehmbar ist. Das gleiche gilt auch für den Klöppelbolzen, der in der

Aufhängung nicht eingeschweißt sondern nur verdrehsicher festgeschraubt sein darf.

|

|

|

|

Es wurde öfter davon berichtet, daß Metallsicherungslaschen um das Leder Klöppelbolzen brechen lassen. Jedoch sind diese dann nicht korrekt verarbeitet gewesen. Die Lasche muß sauber angepaßt mit dem U-Eisen der

Gabel eine Führung für den Klöppel bilden, daß der Vorhang ein seitliches Spiel bis max. ca 3 cm hat. Ansonsten scheuert das Blatt am Bolzen und beim Läuten der Ballen Material von der Glockenwandung ab, da er, wie

es bei kleinen Tischglocken gut zu sehen ist , in der Glocke Rundschläge macht. Das Leder mit möglichst nur einer Lage in der Aufhängung, dient zur Dämpfung der beim Anschlag im Klöppel entstehenden Schwingungen,

die sonst den Glockenton stören können. Es gibt Firmen, die bauen aus Angst vor einem Bolzenbruch keine Stahllaschen ein. Sie verwenden lediglich mehrfachlagiges Leder. Wieder andere setzen eine Stahlasche mit

mehrfachlagigem Leder. Beide Versionen sind falsch. Leder hat eine Eigenschaft: Es ist nichts anderes als Haut und dehnbar. Hängt ein Klöppel nur an Leder, so längt sich dieses im Laufe der Zeit und die

Anschlagpunkte des Klöppels mit seinen Massenverhältnissen verschieben sich nach unten und stimmen dann nicht mehr. Daraus folgen dann plattgeschlagene Klöppelballen, beschädigte Schlagringe und ein schlechter

Klang. Das gleiche passiert, wenn man die zweite Version verwendet. Die mit mehreren Lagen angefertigte Passung (!) mit Stahllasche geht kaputt, da sich das Leder quetscht und so sich wieder der Klöppel längt. Wenn

dann das Blatt zur Seite schlägt, ist ein Bruch des Bolzens möglich, durch Kerbwirkung der Blattkanten am Bolzen wie bei einer Sollbruchstelle. Das vermeidet man alles, indem man nur eine Lederlage verwendet, dann

darum eine Stahllasche setzt, die bündig parallel zur Gabelwandung läuft und dadurch das seitliche Spiel des Klöppels verhindert. So ist die Passung richtig anfertigt

|

|